今日は、2年生で「見合う道徳」を行いました。

いつもは各クラスで同時に行う道徳の授業を、授業交換などでやりくりし、時間をずらして、担任同士、副担任も含めて見合うということを行います。

同じ題材、同じ指導案でも、アプローチの仕方、生徒への投げかけ方、ポイントとするところ、具体的な例、生徒同士で共有する内容、議論の深め方などなど、先生によってだいぶ違います。

同じ題材・指導案で行うからこそ、違いが鮮明に出るので、その違いをお互いにそこを取捨選択して吸収し、よりよい道徳に結びつけて行きやすくなるのです。

今後も、生徒のよりよい学びのため、そして学校教育目標である「結の心 靭の心」を育てるために、いろいろ試行錯誤していきたいと思います。

|

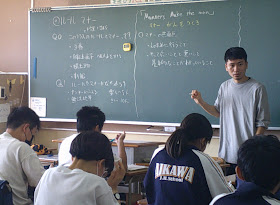

| ルールとマナーの違いって何だろう? 担任が投げかけます |

|

| 隣のクラスの担任や副担任の先生が 見にきています |

|

| 先生の投げかけに考えます |

|

| 今日は見合う道徳をするために 担任同士、着ているものもそろえた? |

|

| 話が進むにつれて考えが深まっていきます |

|

| 周りと意見交換 |

|

| 2人~3人で意見を言い合うので、 気楽に自分の考えを伝えることができます |

|

| ここでプリントを配付して深めていきます |

|

| 配付されたプリントの内容は 「Manner makes the Man」 「マナーは人を作る」というイギリスのことわざの文章。 |

|

| これまでの内容について、 自分の意見を書き込みます |

|

| そしてまた意見交換 |

|

| 「日本ではお味噌汁はお椀を持って飲むけど、 ヨーロッパではそれは下品と見なされるよね」 マナーって、時代や地域で異なる、それではなんだろうと 話し合いが深まっていきます |

|

| 続いて班で議論して意見をまとめるための ホワイトボードを班長が取りに行きます。 |

|

| 大切なのは、一人一人の捉えが異なるということを理解すること。 |